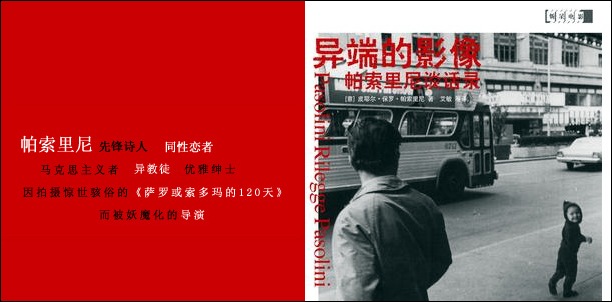

或者對於多數對電影有所興趣的普通觀眾而言,帕索里尼這名號,更多的是與那“世界十大禁片”之詞的聯繫了在一起。而對於稍為了解過意大利歷史的觀眾,第一次聽聞帕索里尼,是將他和墨索里尼混淆了,而誤會那個納粹主義的獨裁總統竟然有著如此獨立先行的藝術造詣。而再之後,認清那個總統並沒有當導演的經歷,但也還是將兩個只差一個字的名給繼續混淆着,以為那位拍攝一部臭名昭著禁片的導演跟獨裁總統同名。直到拿到這本書,才確實過來:原來那位拍攝了《索多瑪120天》的導演是叫帕索里尼!

其實翻閱這本訪談錄之前,是有什麼期待?想知道這個“臭名昭著”的導演是怎麼樣的創作者?如若如此,那讀者是失望的,起碼讀者不喜歡他在言談中不斷地要表現他的藝術理論修為。過於的自負者,並不可以討好自卑觀眾的喜好。而過去因為帕索里尼的“結局”所引發的憐憫情緒亦因為其在記錄中所體現出來的驕傲而變得態度中立。而這也不能保證這是因為翻譯三度傳播之故,又或者採訪者的引導之故,更又或者是帕索里尼將表述自我的時候,因為同性戀者的戒備心所造成的自我保護。

而在話語間,讀出的帕索里尼並非如期望中的電影製作者那樣有豐富的電影理論,或者他更多的,是美學、文學以及社會主義的理論,所以他在講述自己的作品時,更多是因為對自身理論理解的表現。而其實這些,多少與德國的法斯賓德有那麼的相似,不能否認這是讀者從兩人被標上的“同性戀者”標籤所影響些許。但其實可以比較兩人曾經的談話記錄,都能夠在他們的敘述中看出他們對現實以及電影之間關係的理解,是有着那麼多的相似。帕索里尼是以古典進行表現,而法斯賓德則是以現實進行表現,但他們內在想要表達的都是那麼如出一轍,且創作心理都是那麼的任性。

是的,帕索里尼是任性的創作者,而,又有哪些創作者不是任性而妄為的呢!或者,讀者並不能從書中讀到到導演在他電影作品背後的故事,而更多的是導演思想理念的故事。